产品中心

《精密车间除湿机选型血泪史:CFJZF30的风冷之道与行业之痛》

去年夏天,某半导体厂价值37万的晶圆在48小时内集体报废——你猜怎么着?事后调取的湿度记录曲线显示,凌晨3点那根该死的湿度计指针突然从45%RH飙到68%RH,像极了心电图上的室颤波形。当时值班的小王到现在还念叨:"明明开着两台转轮式除湿机啊..."

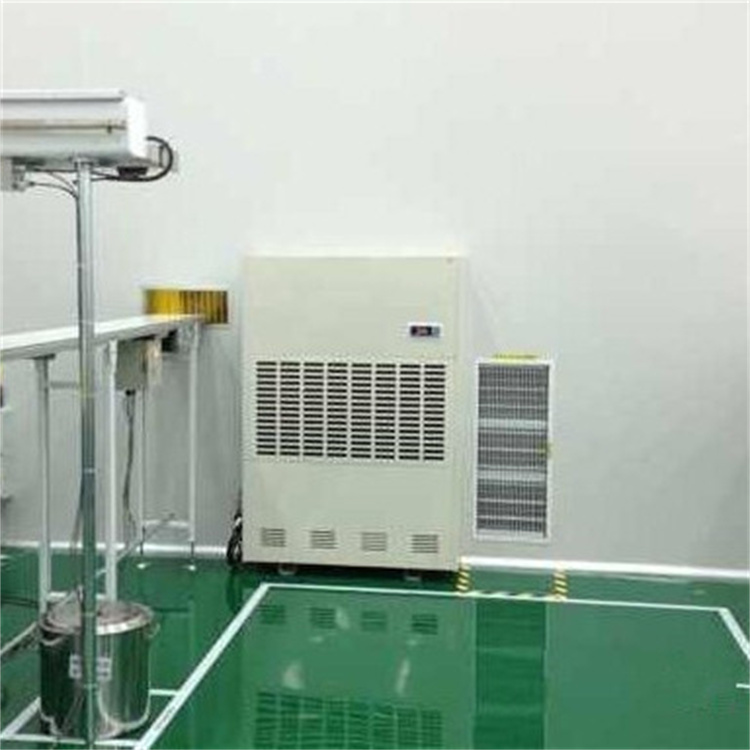

一、风冷冷风型:被低估的稳定器

CFJZF30的钣金外壳下藏着业界少有的精密PID调节逻辑,我见过它把车间温差死死摁在±0.3℃范围内——要知道隔壁冷冻式机组号称±1℃精度,实际运行时送风口能吹出28℃到19℃的"过山车"气流。它的秘密在于风冷设计避开了冷冻水系统的延迟效应,就像老司机换挡不踩离合,直接靠电机转速匹配。

但厂商手册不会告诉你:标称30L/天的除湿量?实际能到25L就不错了。去年我给某光学车间选型时,采购部那帮人拿着参数表跟我较劲:"人家转轮式写着50L呢!"结果呢?那台转轮机确实能吃进50L水,可附带赠送了3℃的温升——精密镜头胶合车间直接变成桑拿房。

二、参数表背后的魔鬼细节

至今后悔没在合同里写明"压缩机启动瞬时波动补偿"。CFJZF30的涡旋压缩机算得上业界良心,但每次启动仍会带来约2分钟的湿度扰动(根据记忆:从45%RH短暂冲高到52%RH)。某厂商工程师信誓旦旦说"可以忽略不计",直到我们的晶圆表面析出毛细水珠...

现在我的土办法是:在控制逻辑里强行加入5分钟预冷——就像让老哮喘病人先吸口药再跑步。更野的路子是自创的"导流板方案",用亚克力板把出风口分割成蜂巢状流道。你猜怎么着?车间角落的温差从1.2℃降到了0.7℃,代价是设备底脚螺丝要加防滑垫——上次振动测试时那台价值百万的大家伙差点"走"下基座。

三、行业集体癔症:除湿效率的迷思

某德系品牌销售总爱炫耀他们的除湿速率:"1小时抽干一桶水!"可精密车间要的不是抽水比赛冠军,而是湿度曲线的平滑度。我做过对比测试:在CFJZF30维持45%±3%RH的工况下,某网红冷冻机的曲线像锯齿刀——每小时6-8次的启停周期,生生把精密电子件折腾出"金属疲劳"。

更荒诞的是热负荷计算。厂家样本清一色强调"XX千瓦制冷量",却对温度均匀性闭口不谈。我们吃过亏:某项目按标准冷负荷选了设备,结果因为送风组织不合理,设备区24℃而货架区31℃——那些标着"恒温储存"的IC芯片,在仓库里默默完成了自我烘焙。

如果让我重新选型

我会把CFJZF30的冷凝水排水管加装电伴热带(去年冬天那滩水泡坏了配电箱),会给控制板加装冗余传感器(某次单点失效导致湿度失控),还会...算了,这些问题厂家肯定不爱听——但干我们这行,有些学费总得有人交。